こちらの記事の続きです。

前回はTN化と集電改造と室内灯の設置を行いました。今回は灯火類を点灯化し、ついでに台車をいじってみます。

■目次

ライトユニット電源線の配線

ライトユニットに給電するための配線を通します。今回は電源線をボディと屋根板の間に通すことにしました。

ライトユニットとの接点となるリン青銅板を運転台上に持ってきます。ライトユニット側から接点バネを上向きに生やしてこれに接触させることで給電します。

点灯化改造

当初はGMのライトユニットを改造して仕込むことも考えていたのですが、シースルー化してみたかったので全部自作してみることにしました。

ボディの穴開け

元の鉄コレの尾灯と標識灯はモールド+塗装表現になっており穴は開いていなかったため、まずは穴開けを行います。角穴を開けるのは困難だったため、丸穴で開けて上からトレジャータウンのエッチングパーツを貼るつもりで進めます。

ライトユニットの制作

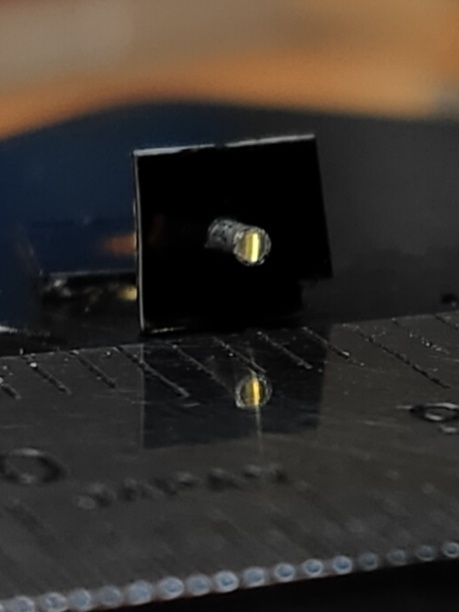

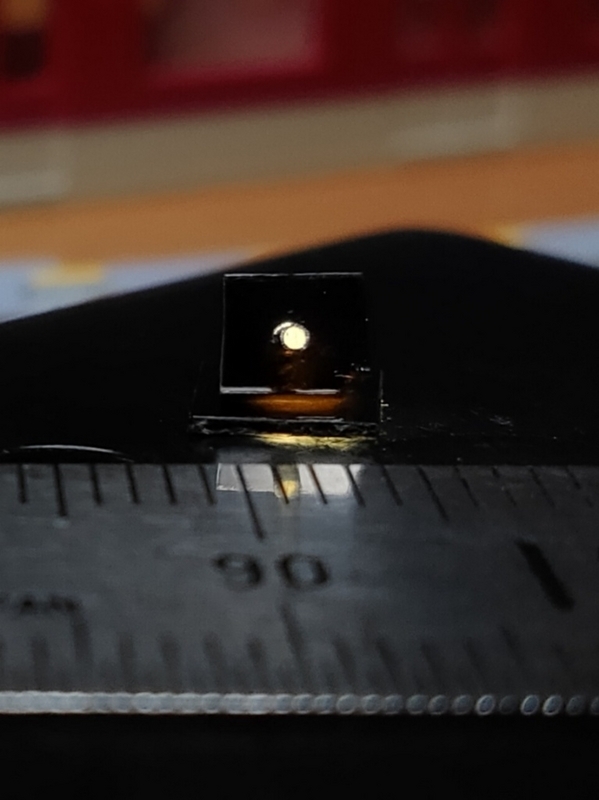

車体に開けたライトの穴と位置を合わせて黒いプラ板に穴を開け、穴の裏に黒いプラ板でチップLEDが入るポケットを作ってやりました。2012サイズのチップLEDが嵌まるサイズにしておきました。

続いて、穴を開けた黒いプラ板にLEDの光を導光するためのアルミパイプを挿します。φ0.7-0.5の物を使いました。このアルミパイプで光を車体表面スレスレの所まで持ってくることでボディの透けを防ぐ構造です。

LEDとアルミパイプを付けるとこんな感じ。6本出しマフラーかな?

前照灯の点灯化

実車のリニューアル工事でLED化されたヘッドライトを再現します。

違う車両ですが同じようなライトです。コイト電工の多灯式LEDヘッドライトで、ロービーム時に縦中央の3粒だけが光るという特徴があるので再現してやります。

無理を承知で挑戦してみたのですが、意外と簡単に再現できました(笑)。φ0.8-0.6のアルミパイプに細切りの透明プラ板を3枚挿し込み、真ん中の1枚だけは長くしておきます。

車載するとこんな感じ。各々明るさを調整してやれば十分に使えそう!

ハイ・ロー切り替えの電気回路をどうするかは後で考えます。

尾灯・標識灯の点灯化

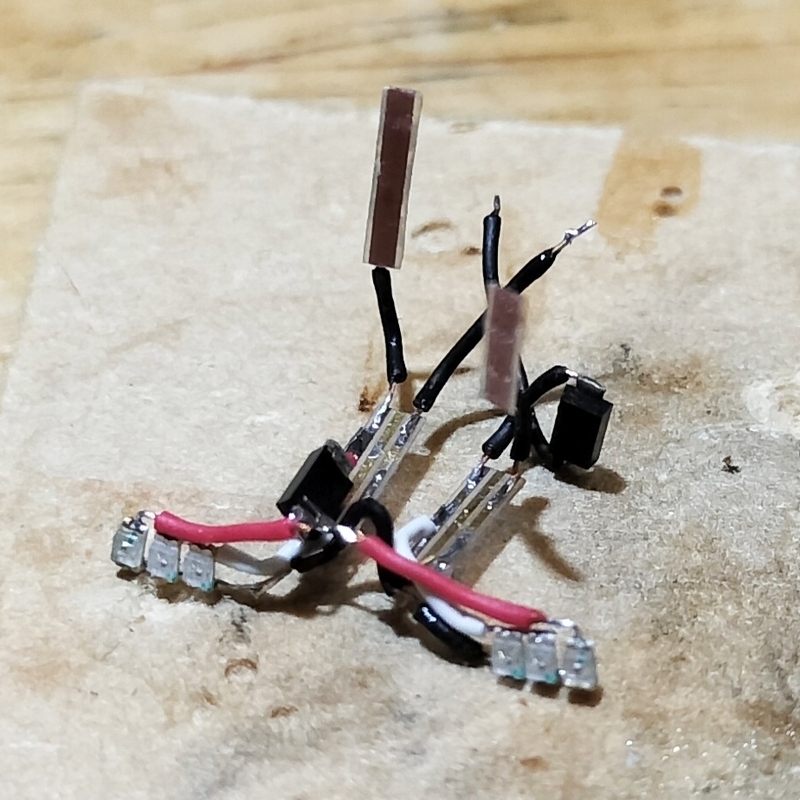

1608サイズのLEDで点灯化します。

標識灯には黄色のLEDを使いましたが、近鉄角屋根車の標識灯、何色かと問われると何とも言えない微妙な色をしてますよね……オレンジ?黄色?

標識灯はDIPスイッチでON/OFFを左右別々に選択できるようにしました。車両の正面に向かって左だけが点いているときは準急、右だけだと急行、両方の場合は快速急行を示すようです。

標識灯のCRDは流量3.5mA、尾灯は1mAの物を使いました。赤色LEDの消費電力の少なさが際立ちますね。

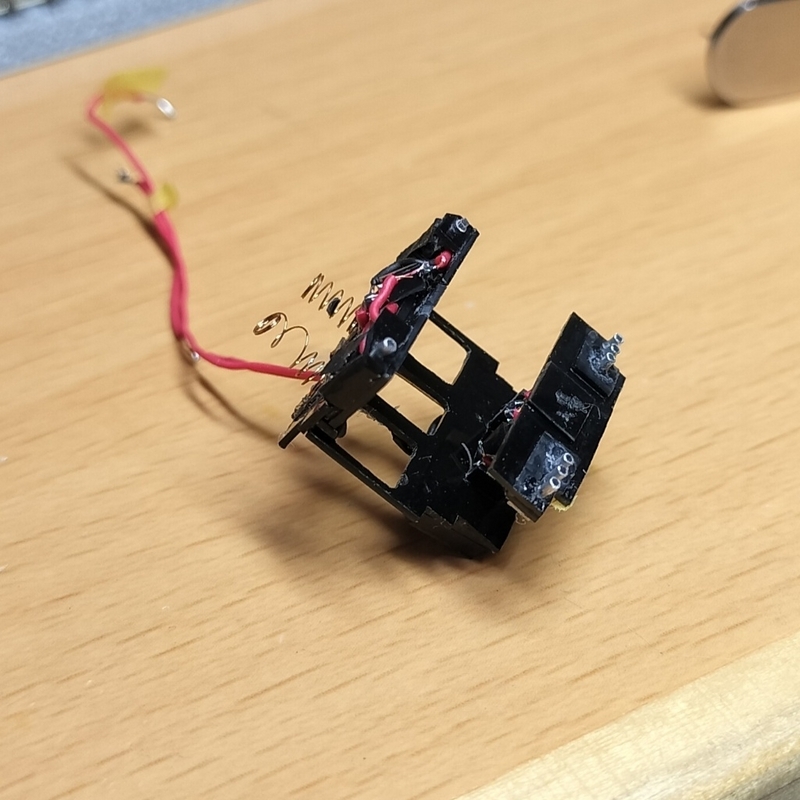

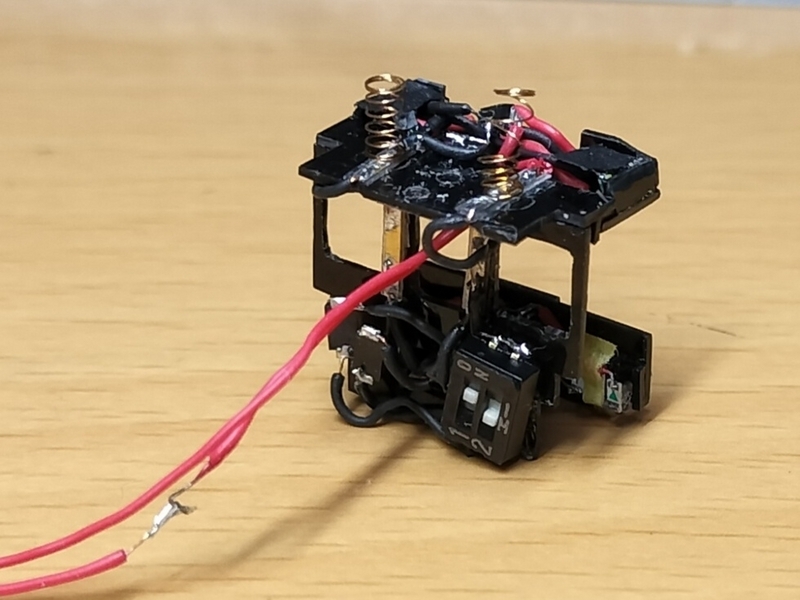

上周りと下回り、配線をドッキングしてライトユニットの形にまとめます。

こんな感じになりました。いいですね。

ライトレンズの設置

ライトケースのエッチングパーツを銀色に塗装して貼り付けつつライトレンズを入れます。トレジャータウンのTTP904-02A「 汎用角型ライトレンズ」を使用しました。レンズもトレジャータウンの物を短く切り、断面を磨いて設置します。

ライトケースの内側は黒く塗っておきました。

要らんところでキラッと感出るのやめてほしいな?😗

こうなります。サラっとしか書きようがないのですが、地獄のような作業でした。二度とやりたくありませんねぇ。←オイ

二度とやりたくありませんがもう一回やりました。もう一両あるってそれマジ……?(絶望)

ライトユニットを取り付けるとこんな感じ。

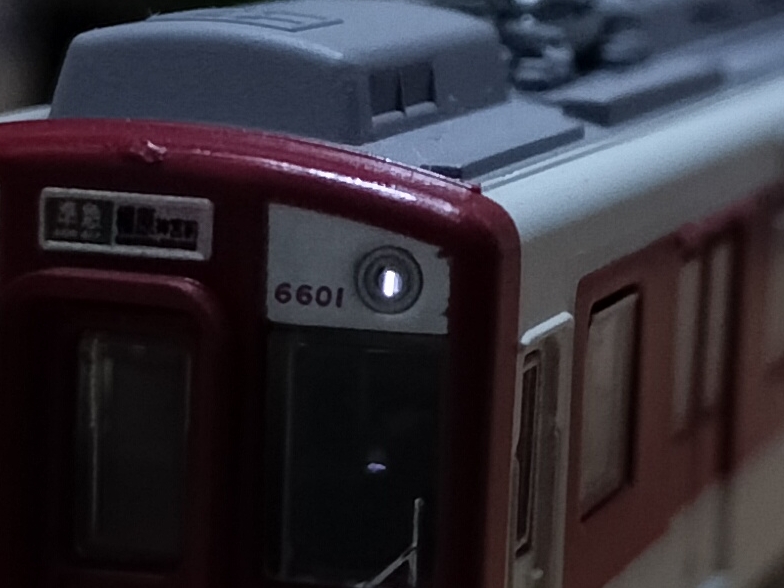

パチっと光る近鉄通勤車、いいですねぇ。

ただ、手作りゆえに光軸がブレていたり指向性がバラついていたりして、見る角度によっては左右でライトの明るさが違ったりします。なかなか難しいですね。

LEDヘッドライトの表現

パーツ探し

実車がLED前照灯化された際に装着されたヘッドライト周りの金具を表現するパーツを探します。

リング状のエッチングパーツが良いだろうと考えてあちこち探してみたのですが、惜しい物はあってもドンピシャなものはなかなか見つかりませんでした。外径1.3mm〜1.5mmってのが難しいところです。RNリベットAとかベーシックエッチング・丸とかジーレップ03とか果ては車軸簡易スペーサーとか……色々と探してみましたが、みんな外径が2mm超えなんですよね。

……で、ある日こんなものを見つけました。

◎の形になっている極小エッチングパーツです。外径1mm〜でφ1.3やφ1.6も収録されています!?……ポチッとな。

届きました。

極小サイズで二重丸の形をしています。

φ1.6がピッタリ!!実は専用部品だったのでは??と思えるぐらい良い塩梅にハマります。

加工と取り付け

エッチングパーツの中心に穴を開けます。φ0.7ドリルでセンターポンチ的に凹みを入れ、そこからφ0.5で貫通→φ0.6と拡張しました。ゲートレスエッチングの部品なので持つ所がないのですが、

こうやって穴を開けたプラ板で挟んでやれば固定できます!極小エッチングにキリ穴追加工を入れる際はお試しあれ。

いいですねぇ〜〜円板を入れたら猫目ライトが際立つようになりました。超暗くしないとカメラに写らないのん……

ライトユニットのヘッドライトのアルミパイプと穴の中心位置は、ライトユニット側に†気合注入†して合わせました(笑)メカ設計としては0点ですがしゃーない。

なお、近鉄のLEDヘッドライト/テールライトを再現する専用エッチングパーツを開発中のガレージメーカーさんがあります。販売されたらこちらを使うのも手でしょう。

エッチングの試作が届いたので取り付けてみました。

— 河内モデル🍣 (@kw_negimodel) 2023年8月17日

A更新車の方はライトユニットの加工がまだですが、8810系の方はいい感じに猫目が再現できているのではないでしょうか。

明るさで行先表示に負けてしまっている点はありますが… pic.twitter.com/I1FmSrj33l

台車をディテールアップしてみた

ライトユニットがひと段落したところで台車に手を加えます。

台車のボルスタアンカーの部分を別体化してよりリアルな台車にしてやりたいと思います。

以前の記事で台車を短軸Njゲージに改造したので、元の鉄コレ純正台車レリーフは全体的に奥に引っ込んでいます。ならばボルスタアンカーの部分だけをおゆまるコピーし、車体側に固定すれば既存のレリーフを削ることなくボルスタアンカーを立体的にできるのでは?と考えた次第です。

おゆまるコピー用の素材としてこちらを買ってきました。

ダイソーの速乾UVレジンです。速乾……UVレジンが乾く(哲学)

おゆまるで取った型にUVレジンを流し込んで3Dプリンターの2次硬化用のUVライトで固めてみたところ、予想以上によく固まってくれました。硬化後のベタ付きも無く、切削性もちょいソフトぐらいで悪くありません。100均も確実に進化してますね。10年ほど前の100均UVレジン、いくら直射日光を当てても無限にベトついて酷かったですもの……

鉄コレの台車のボルスタアンカーをコピーして適当なグレーで塗装し、100均のなんちゃってラミネートフィルムを使って車体に固定します。

ジャ~~ン!!

…………

なんか微妙だな…………

真横から見たときはともかく、斜めから見ると元のレリーフのボルスタアンカーの表現が見えちゃっているんですよね。

やっぱ台車の3Dモデルを描いて印刷したほうが良いんですかねぇ。資料どうしよ。

続きます。次回はライトユニットをもう一つ作り